1.炭素循環における海洋堆積物の位置づけ

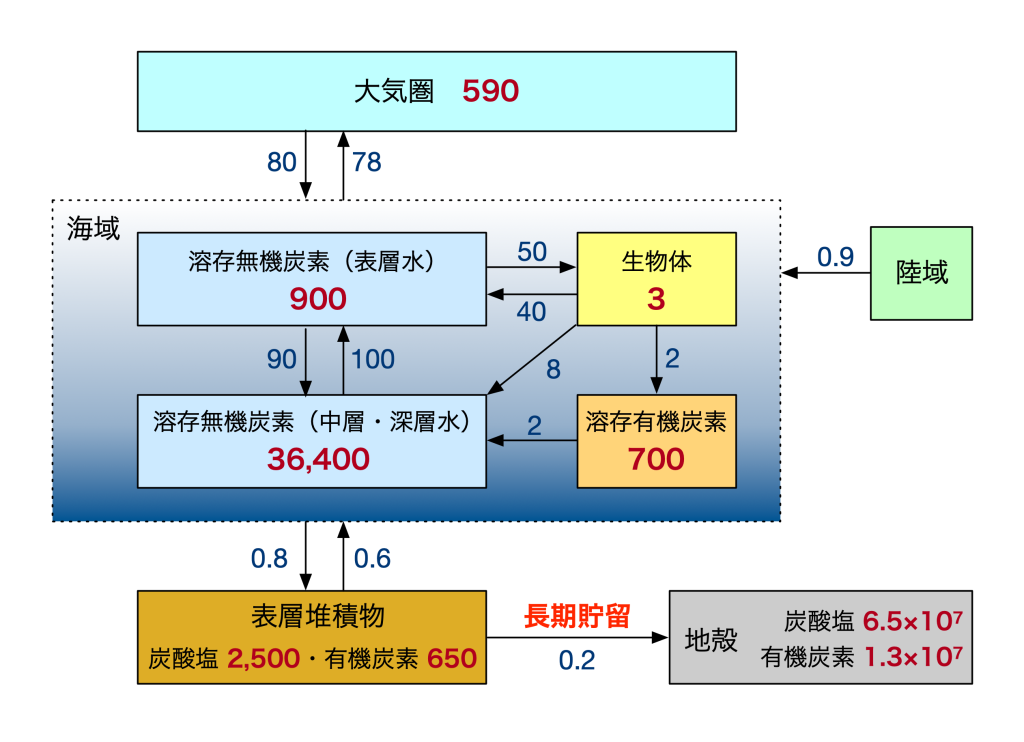

地球表層の炭素循環において、海洋堆積物はいわば炭素の終着地としての位置を占めている。海洋堆積物は、生物反応と流体力学によって媒介される地球表層の高速な物質循環(生物地球化学的循環)と、固体地球のプロセスのみに駆動される地圏の緩慢な物質循環(地質学的循環)という、時間スケールの異なる二つのサイクルの結節点となっており、炭素は海洋堆積物中に移行して貯留されることによって前者から後者に乗り換えることになる。海洋堆積物に長期貯留される炭素のフラックスは、無機炭素(炭酸塩)が0.13〜0.38×1015 g C/年、有機炭素が0.05〜0.13×1015 g C/年の範囲と見積もられている1)。この量は、例えば生物地球化学的循環の一部である海洋と大気との間の炭素フラックスに比べると1000分の1程度の規模に過ぎない。しかし地質年代スケールでは、海洋堆積物の炭素貯留量は大気組成(酸素・二酸化炭素濃度)と気候の長期変動に連動して変化していることが認められており、炭素の長期貯留過程が地球環境に対して支配的な影響を及ぼしていることが指摘されている2)。本稿では、このうち海洋堆積物における有機炭素貯留の現状について概説する。

2.海洋堆積物の炭素貯留速度とその評価法

海洋表層部で一次生産により作られる有機炭素は地球全体でおよそ50×1015 g C/年と見積もられているが、そのうちのほとんどは分解によって二酸化炭素に戻り、有機炭素のままで海洋堆積物へ到達する割合はごくわずかである(図1)。海底に到達した有機炭素はすべてが長期貯留に回るわけではなく、堆積後にも微生物学的・化学的な諸反応を受け(総称して続成作用と呼ばれる)、一部は分解無機化されて二酸化炭素に戻り、他の一部のみが難分解性有機物となって長期貯留される。

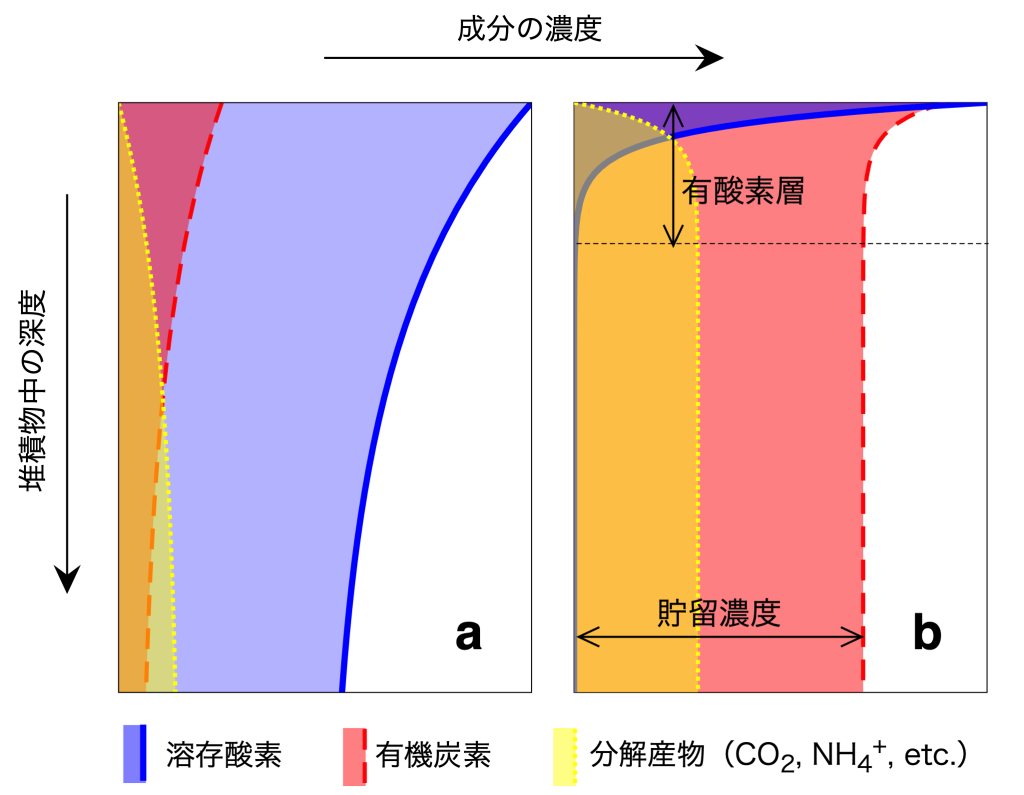

続成作用の結果、堆積物中における有機炭素や、その分解に伴って生成される分解産物の鉛直分布には特徴的なパターンが現れる3)。典型的な堆積物の場合、有機炭素濃度は最表層部で最も高く、深度とともに分解によって指数関数的に減少し、やがて一定値に漸近する(図2)。この漸近する有機炭素濃度の極限値(貯留濃度)に堆積速度を乗ずることにより、長期貯留される有機炭素の貯留速度が評価されることになる。

堆積物中の有機炭素濃度は、乾燥した堆積物を除炭酸処理したのち元素分析計(乾式酸化法)で分析することにより求められる。堆積速度は、柱状堆積物試料中の230Th, 14C, 210Pb等の天然放射性核種の鉛直減衰率を用いて計算される。炭素濃度は単位乾燥重量の堆積物あたりの炭素含有量で表され、堆積速度は1年間に集積する堆積物の厚さで表されるため、炭素貯留速度を求めるには堆積物単位体積あたりの乾燥重量(バルク密度と呼ばれる)を乗ずる必要がある。バルク密度は堆積物の孔隙率(水分含量から計算)と、鉱物組成から予想される粒子真密度とから求めることができる。

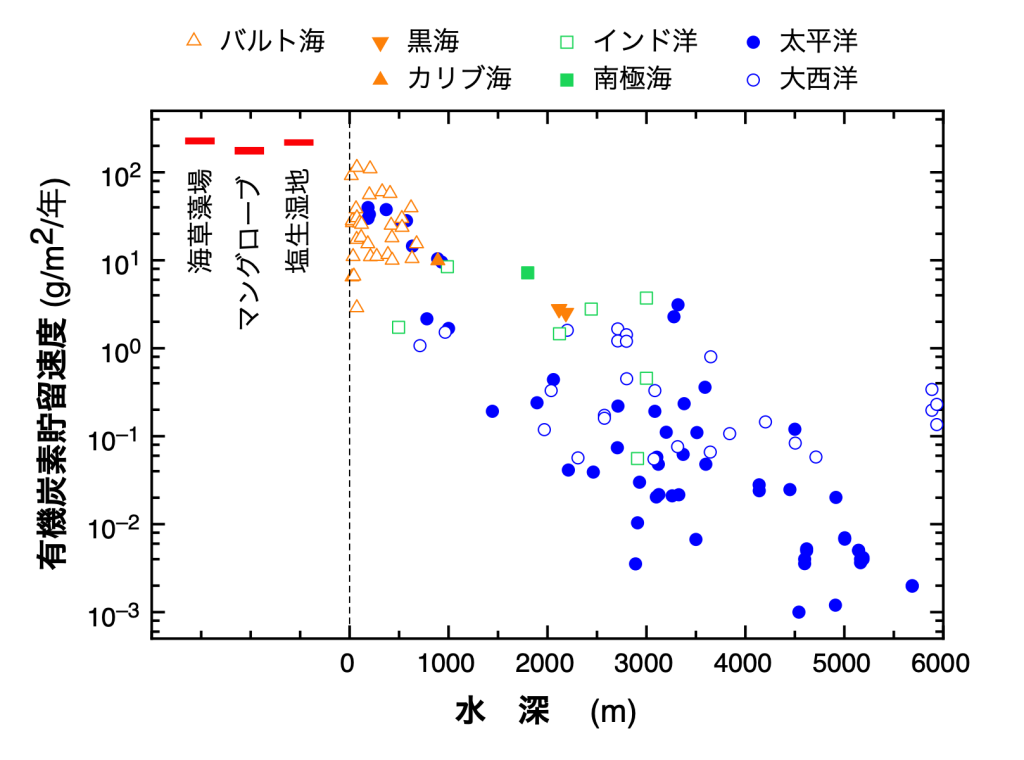

海底単位面積あたりの有機炭素貯留速度(以下、単に炭素貯留速度と表記)の変動を規定している主要な要因として、当該海域での生物生産、水深、及び堆積速度の三つが挙げられている。海底の大半を占める深海堆積物では炭素貯留速度が0.1 g C/m2/年ろ超えることは稀であるが、深層からの大規模な湧昇流による栄養塩供給のために生物生産が活発になっている海域(ペルー沖の東太平洋や北アフリカに面する大西洋など)の堆積物では、炭素貯留速度が10 g C/m2/年を超える場所もある。

これまでに測定されている堆積物への炭素貯留速度を地理的に比較した場合(図3)、全海域面積のおよそ7%を占める陸棚域(水深約200 mまでの海域)とその沖側の陸棚斜面では、平均的な深海底のおよそ100倍程度の炭素貯留が起きていることが知られている4)。さらに、占有面積では全海洋の約0.2%に過ぎないが、極浅海域(水深0〜20 mの海域)の一部に発達する沿岸湿地生態系(塩生湿地・マングローブ・海草藻場の総称で、ブルーカーボン生態系とも呼ばれる)では、単位面積あたりで外洋域の数百〜数千倍に及ぶ炭素貯留速度が認められている5)。

このことは、地球表層の生物地球化学的循環における炭素の平均滞留時間が、陸棚域と沿岸湿地生態系の分布面積と、それらの堆積物における続成作用によって強く影響されていることを意味する。その中でも特に沿岸湿地生態系は、陸域からアクセスしやすい限られた面積の中に極めて高い炭素貯留機能を擁していることから、人為的な保全・再生・造成等の施策に対して期待される炭素収支上の効果が大きく、環境行政上極めて重要な地位を占めている。

3.炭素貯留速度を規定している要因

海洋堆積物に貯留される有機炭素の大半は、海域表層部の植物プランクトン等による一次生産によって作られたものである。陸域から河川等によって供給される陸域由来の有機炭素の寄与は小さく、河口域付近などのごく限られた場所に限定して堆積する。海域での一次生産は、光が届く表層部の有光層の内部で生物生産と分解により循環している栄養塩を利用する「再生生産」と、有光層外から湧昇流・窒素固定・陸水流入・大気降下物等により供給される栄養塩を利用して生産される「新生産」とに便宜的に区別される。堆積物中への有機炭素の貯留過程を強く拘束しているのは、後者の新生産である。

外洋域において海底まで沈降する有機炭素の量の地理的分布は、この新生産と水深の分布によりほぼ決まると考えられている6)。それは、海洋表層部の生産層から沈降により離脱する有機物の量が新生産に規定され、また離脱してから海底に到達するまでの間に分解を受けて失われる比率が水深に規定されると考えられるためである。海底に到達した有機炭素のうち、続成作用を経て最終的に貯留される有機炭素の比率は埋没率と呼ばれる。埋没率にはいろいろな要因が関係するが、中でも堆積速度が重要な要因と考えられている。すなわち堆積速度が速い方が、後述するように海水中に含まれる酸素の影響から堆積物が速やかに隔離されることになるため、分解されずに埋没する有機炭素の比率が高くなる(シーリング効果)。このため、海洋堆積物への炭素貯留速度を新生産、水深、堆積速度という3変数の関数として予測する式が提案されている7):

CA = 0.0015 P1.52 z-0.48 S1.08

ここでCAは炭素貯留速度(g C/m2/年)、Pは新生産(g C/m2/年)、zは水深(m)、Sは堆積速度(cm/1000年)を表す。この式は発表後も随時新しいデータを取り入れてアップデートされている。

堆積物中には非常に深い深度まで、有機物分解を遂行できる微生物が生存している。したがって有機炭素が海底まで到達したのち、その一部が半永久的に堆積物中に貯留されるためには、上記の三条件とは別に、微生物による分解から免れるための何らかの追加的なメカニズムが堆積物中において働いていなければならないと考えられている。

その中でも最も重要と考えられている要因は、酸素の供給である。一般に堆積物の表層部では海水から十分な濃度の酸素が供給されているが、堆積物深部では有機物分解に伴う微生物活動により酸素が消費されるために、酸素が存在する領域は表層のある厚さの部分(有酸素層)に限定されている(図2)。有酸素層の厚さを堆積速度で割ると、有機炭素が堆積物表面に堆積してから埋没によって酸素との接触が断たれるまでに要する期間(酸素曝露期間)が求められる。経験則として、埋没率は酸素曝露期間と逆相関の関係にあることが知られている8)。実際、天然の有機物の中には酸素がないと微生物分解がほとんど進まない化合物がある(リグニン等)。多くの有機物は酸素がなくても分解されるが、その分解速度は一般に酸素がある場合に比べて遅くなる。

有機炭素の分解を遅延させて貯留を促進させる他の重要なメカニズムとして、堆積物の鉱物粒子表面との相互作用が挙げられている9)。有機物分子が鉱物粒子の表面に吸着したり、粒子内の細孔に埋め込まれたりすることで、分解する微生物の酵素の働きが及ばなくなり、貯留が進むと期待されるためである。このことの状況証拠として、堆積物中に貯留されている有機炭素の濃度と、堆積物鉱物粒子の比表面積(単位重量あたりの粒子表面積の総和)との間に強い正の相関がしばしば認められることが挙げられる。堆積物中で分解者の微生物が二次的に生産する細胞外ポリマーは、鉱物粒子と強く相互作用をして残留している可能性がある。というのは、こうしたポリマーはそもそも微生物が粒子に安定的に定位するために生成したものだからである。

酸素の欠乏と表面吸着に加えて、有機物自体が構造的に変質して分解耐性の高い物質に変化するプロセス(難分解化)もまた長期貯留のために不可欠な要因と考えられている。これに関連する有力な仮説として、堆積物が無酸素になった時に、海水に含まれる硫酸イオンが微生物による還元(異化的硫酸還元)を受けて発生する硫化水素やその部分酸化産物が、有機物と非特異的に反応して、ランダムに硫黄で修飾された高分子有機物を作り出す加硫反応(sulfurization)の存在が指摘されている10)。ランダムな修飾構造を持つ有機物は、微生物のもつ分解酵素の基質特異性に適合できないために分解反応が進まず、いったん生成されると貯留に回りやすいと考えられている。加硫反応が促進される条件として、不飽和脂質・多糖類等の官能基密度の高い有機物が存在すること、また硫化水素をめぐって競合関係にある鉄の供給が相対的に少ないことなどが挙げられる。同様のランダム化結合反応は硫化水素以外の酸化還元性代謝産物や有機物どうしの間でも進行することが知られている。こうした反応が全体として有機炭素の難分解化と貯留促進に貢献している可能性がある。 このように有機炭素の長期貯留を説明する有力な仮説があるが、堆積物中に長期貯留されている有機物の大半は、その分子構造も未だ十分に解明されていない。このため、上述の各種メカニズムが発現する詳細な機序やそのための条件、それぞれのメカニズムの貢献度、反応の速度論と可逆性等については未解明の部分が多く、また上記以外の未知の要因が寄与している可能性も残されている。この領域は現在の地球化学におけるフロンティアの一つを形作っている。

4.沿岸湿地生態系堆積物での炭素貯留

前述のように、沿岸湿地生態系の堆積物では他の海域に比べて高い炭素貯留速度が認められている(図3)。炭素貯留速度が高くなる原因について考えてみると、沿岸湿地生態系では、前節で述べた炭素貯留を促進するす諸要因(表1)において、他の海域よりも有利な条件にあることが分かってくる。例えば外洋堆積物における炭素貯留速度CAを与えるモデル式では、CAは純生産量Pと堆積速度Sに正の相関を示し、水深zに負の相関を示すと予測される。沿岸湿地生態系はそこに生育する維管束植物の群集純生産が極めて高く、陸域も含めた地球上で単位面積あたりの生産性が最も高い生態系の中に数えられている。また維管束植物群落の存在は外部から流入する堆積物粒子を捕捉して集積するため、生態系外に比べて堆積速度が高くなる。水深は極めて浅い。これら三つの要因は相乗的にCAを増加させる方向に働く。

表1 海洋堆積物における有機炭素長期貯留に影響すると考えられている諸条件

沿岸湿地生態系の高い炭素貯留速度を説明する上で、より重要な要因は、そこに生育する植物が地下部(根や根茎)を持っていることである。地上部で生産される有機炭素の一部は、植物によって堆積物中に転流されて地下組織の成長に使われる。この結果、有機炭素が堆積物表面の有酸素層を経由することなく無酸素層に直接に送られ蓄積されることになる。この事実は有機炭素の埋没率を著しく向上させると期待される。

また、光合成産物である糖類や酸素は絶えず根に転流されて一部が堆積物中に滲出していることが知られている。こうした滲出物は堆積物中の微生物の二次生産を活性化させる。同時に、沿岸湿地生態系内には粒径の細かい、比表面積の大きな鉱物粒子の集積が促進される。これらの作用は結果として、堆積物中の鉱物粒子に吸着した安定な有機炭素のストックを効果的に生成していると考えられる。

沿岸湿地生態系の堆積物では、植物由来のヘミセルロースのような反応性の高い炭水化物が多量に供給されることに加え、硫酸還元が活発であることから、ランダムな加硫反応による難分解化も起こりやすい条件にあると言える。加硫反応が促進されることに関して、沿岸湿地生態系に特有と考えられるもう一つの要因は、鉄分の供給量に相対的な有機炭素の供給量が他の海域に比べて高いと考えられることにある。本稿では詳述する余裕がないが、沿岸湿地生態系の堆積物中で加硫反応によって多量の有機態硫黄が生成している可能性は、実は炭素循環だけでなく、硫黄や酸素の循環を考える上でも重要な意義を持っている。

いずれにしても、沿岸湿地生態系は、前節で述べた有機炭素の長期貯留を促進する要因(表1)のすべてにとって、理想的な条件が整っている場と見ることができる。

沿岸湿地生態系では、塩生植物や海草類が海底面を覆っているため、この植物体に蓄えられた炭素のストックに注目が集まりがちである。しかし実際には、植物体に含まれる炭素よりもその下の堆積物(土壌)に含まれる炭素の方が多く、単位面積あたりでマングローブでは植物体の数倍、海草藻場と塩生湿地では数十倍にも相当する有機炭素が、表層から1 mの厚さの堆積物中に貯留されている11)。このため、例えば炭素貯留促進の目的から藻場や湿地の造成を行う場合は、植生だけでなくその下の堆積物も併せて造成しなければ、目的を十全に達成できないことになる。 沿岸湿地生態系では潮汐や波浪の影響に常時さらされているため、土砂が外部から河川流入等によって絶えず新たに供給されていなければ、いずれは浸食によって堆積物が痩せ細ってしまう。逆に、外部からの土砂供給が多すぎると、陸化が進行して沿岸湿地植生を保てなくなってしまう。理想的には、地盤がゆっくりと沈降しているか、または緩やかな海面上昇が進行している条件下で、それにキャッチアップして行けるだけの堆積物が外部から供給されているような立地条件に沿岸湿地生態系があると、堆積物が継続的に集積するため、植生そのものに特段の増加がなくても正味の炭素貯留が進行することになる12)。また第四紀において、マングローブはしばしば海水面上昇や土地利用変化等に伴う土砂供給の増大に伴って大きくその分布範囲を広げていたことが知られている13)。このことからも、沿岸湿地生態系の発達には地盤の隆起・沈降や海水準変動、土砂供給といった要因が深く関与していることは明白である。現在において沿岸湿地生態系の保全・再生・新規造成を試みるに際しても、こうした地球物理学的条件の妥当性をよく吟味する必要がある。

参考文献

1) Sundquist, E. T., and K. V. Ackerman: Treatise on Geochemistry, 2nd Ed., Vol. 10. Biogeochemistry, pp.361-398, Elsevier (2014).

2) 川幡穂高: 地球表層環境の進化, 289p., 東京大学出版会 (2011)

3) Heggie, D. et al.: Geology and Geochemistry of Abyssal Plains, pp.215-236, Geological Society of London, UK (1987)

4) 国立天文台編: 環境年表2021-2022, 丸善 (2021)

5) Alongi, D. M.: Blue Carbon. Coastal Sequestration for Climate Change Mitigation, 88p., Springer, Cham, Switzerland (2018)

6) Suess, E.: Nature, 288, 260-263 (1980)

7) Sarnthein, M. et al.: Abrupt Climatic Change, pp.311-337, Springer, Dordrecht (1987)

8) Hartnett, H. E. et al.: Nature, 391, 572-574 (1998)

9) Keil, R. G., and L. M. Mayer: Treatise on Geochemistry, 2nd Ed., Vol. 12. Organic Geochemistry, pp.337-359, Elsevier (2014).

10) Werne, J. P. et al.: Sulfur Biogeochemistry – Past and Present, pp.135-150, Geological Society of America, USA (2004)

11) Siikamäki, J. et al.: (2012). Blue Carbon: Global Options for Reducing Emissions from the Degradation and Development of Coastal Ecosystems, Resources for the Future, Washington, DC (2012)

12) Rogers, K. et al.: Nature, 567, 91-95 (2019)

13) Saintilan, N. et al.: Science, 368, 1118-1121 (2020)

(本稿は『化学工学』誌85巻12号670-673ページに掲載されている総説とほぼ同じ内容のものです。)