一般公開用ポスター(2)

☆ ホシズナやサンゴのような炭酸カルシウムを作る生物は、なぜいるのでしょうか?

海には絶えず川から水が流れ込み、その一方で,海面から水が蒸発しているので、海全体の量は一定に保たれています。しかし川の水は、水以外にもいろいろな成分を含んでいますから、ただ水分が蒸発するだけでは、これらの成分が海水の中にだんだんたまっていってしまい、海の水はどこまでも濃い溶液に変わってしまうはずです。

しかし実際には、海水の成分濃度は一定で、変わりません。ということは、川の水に含まれていた成分は、蒸発とは別の方法で海水から取り除かれていることになります。この取り除く働きの一つが、サンゴやホシズナなどによって炭酸カルシウムが作られるという働きなのです。

川の水に含まれている成分で、最も多いものは重炭酸イオン(HCO3–)というものです。2番目に多いものはカルシウムイオン(Ca2+)です。3番目はケイ酸(Si(OH)4)、4番目は硫酸イオン(SO42–)と続きます。

サンゴやホシズナが炭酸カルシウムを作る時には、

Ca2+ + 2HCO3– → CaCO3(炭酸カルシウム) + H2O(水)

という反応が起こります。このため、海水中からいちばん余分になる重炭酸イオンと、二番目に余分なカルシウムイオンが取り除かれるのです。

ケイ酸と硫酸イオンも、また別の生物の働きによって取り除かれます。

このように、サンゴやホシズナのような生物のおかげで、海水の成分は一定に保たれているのです。

☆ 炭酸カルシウムは、ホシズナのような生物がいないと作られないのですか?

炭酸カルシウムは、生物がいなくても自然に作られることがあります。しかしそのためには条件があります。炭酸カルシウムの原料になる、重炭酸イオンやカルシウムイオンの濃度が、十分に濃くなって「飽和濃度」と言われる基準の濃度を超えないと、炭酸カルシウムが自然に作られるということは起こりません。

そうすると、サンゴやホシズナが住む海では、これらのイオンの濃度がまだ「飽和濃度」に達していないので、生物の手を借りないと炭酸カルシウムを作ることができない、ということになるのでしょうか?

そうではありません。サンゴやホシズナが住む海では、これらのイオンの濃度が「飽和濃度」に達していて、それどころか「飽和濃度」をはるかに上回る水準に達しているのです。

それでも、サンゴやホシズナがいなければ、炭酸カルシウムが自然に作られることはほとんどありません。なぜでしょうか? それは、海水の中に含まれる別のイオンであるマグネシウムイオン(Mg2+)が邪魔をするからだと言われています。

つまり、サンゴやホシズナは、海水中にあるこのような「邪魔物」を抑え込むことによって、炭酸カルシウムを作る能力をもっている、ということになります。

☆ サンゴやホシズナが炭酸カルシウムを作ることができるための条件はありますか?

あります。サンゴやホシズナは、海水の中の重炭酸イオンやカルシウムイオンの濃度が、上に述べた「飽和濃度」よりも十分に高くないと、炭酸カルシウムを作ることができません。

これらの成分の濃度が「飽和濃度」より高いかどうかを示す指標として「アラゴナイト飽和度」というものがあります。サンゴが炭酸カルシウムを正常に作れるためには、「アラゴナイト飽和度」が3より高くなければならないと言われています。

もともと、サンゴやホシズナが住んでいる熱帯・亜熱帯の海では、「アラゴナイト飽和度」が4くらいありました。しかし、人間が石油や石炭を燃やして大気中に二酸化炭素を大量にばらまいたため、全世界的に「アラゴナイト飽和度」が徐々に低下してしまっています。(この現象は「海洋酸性化」とも呼ばれます。)

サンゴが住む海域では,過去200年間で「アラゴナイト飽和度」が1近く下がってしまい、現在ではぎりぎり3を上回る程度にまで下がっています。これ以上、大気中の二酸化炭素を増加させると、サンゴが住むことのできる海はなくなってしまうと予想されています。

★ ホシズナは何のなかまですか?

── ホシズナは有孔虫といって、アメーバの一種の原生生物です。炭酸カルシウムの殻をもっているのが特徴です。タイヨウノスナやゼニイシも有孔虫の一種です。

★ 何を食べて生きているのでしょうか?

── ホシズナやゼニイシは共生藻という小さな植物をもっています。これは、自分のからだの中に畑をもっているようなもので、太陽の光を使って自分で食べものを作り出すことができるのです。また、仮足を伸ばして海藻などの表面に生えた微生物をつかまえて食べることもあります。

★ どうやって動くのですか?

── ゼニイシをよく見ると、時々ふちからたくさんの糸状のものが伸びているのが見えます。これは「仮足」といって、ゼニイシはこれを使ってゆっくりと動くことができます。ホシズナにも仮足があり、ゆっくりと動きます。

★ 有孔虫はどうやってふえるのですか?

── 殻のふちから小さな芽を出すようにしてふえます。小さな芽が新しい小さな有孔虫になります。ゼニイシは一度に十数個、ホシズナは百個以上もの芽を出します。

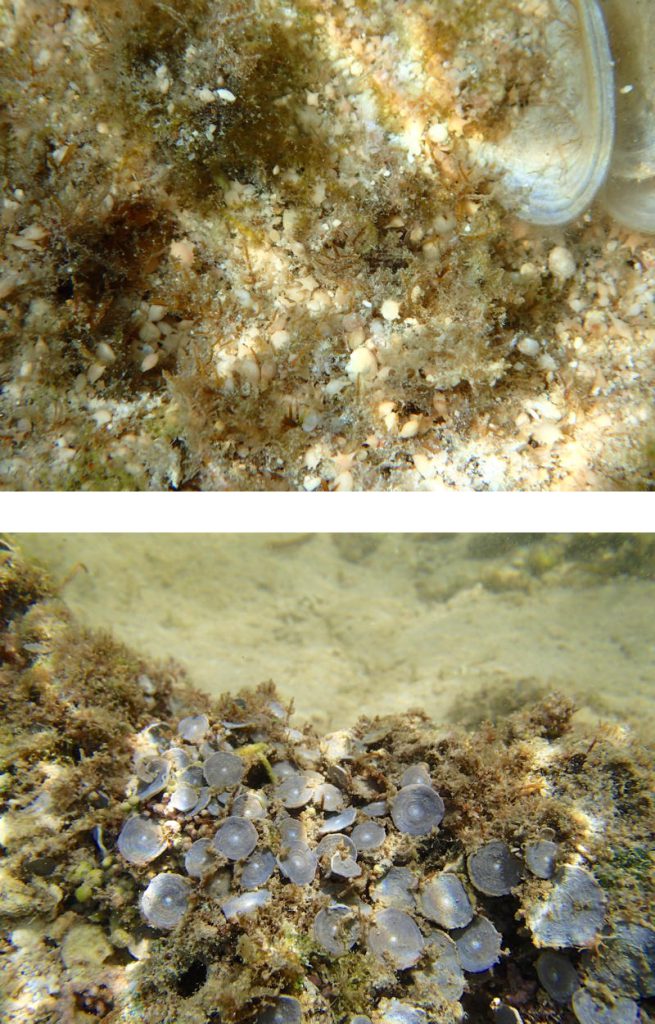

ホシズナのすみか(近くで見ると)

ホシズナやタイヨウノスナは、右の上の写真のように、岩盤にコケのように密生する小さな海藻のあいまに住んでいます。

(この写真の中にはホシズナがいくつ写っているでしょうか?)

もうすこし大きな海藻のしげみにひそんでいることもあります。そのような海藻をとってきて暗い場所におくと、ホシズナが光を求めてゆっくり表面にのぼってくるのを確かめることができます。

ゼニイシは、サンゴ礁の内側のおだやかな海域で、右の下の写真のように岩の上によく見られます。海藻や海草の葉の上にいることもあります。

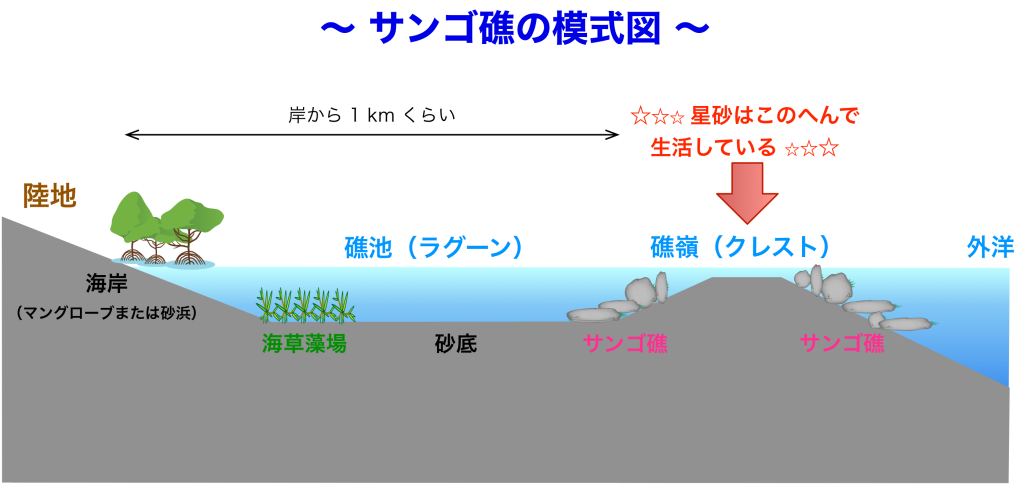

ホシズナのすみか(遠くから見ると)

ホシズナは熱帯・亜熱帯の海にあるサンゴ礁に生息します。ホシズナが多く生息しているのは、岸から数百 mから数 km 離れたリーフのふちのあたりです(「礁嶺」といいます:右の図を参照)。

左の写真では遠くの波が砕けているあたりが礁嶺です。このあたりで繁殖し、波で流されたホシズナが、岸近くまで運ばれて来てビーチを形成します。日本では西表島の「星砂の浜」が有名です。

好条件がそろうと、海流で流された有孔虫が一ヶ所に集まってうずたかく積もり、ついには一つの島になってしまうことがあります(「州島」といいます)。

ホシズナのすみか(もっと遠くから見ると)

ホシズナやタイヨウノスナなどの大型有孔虫も、コーラル・トライアングル周辺で最初に出現したと考えられています。その後、現在までに主として東西方向に分布を広げていきました(下の図)。

タイヨウノスナとゼニイシは、西はインド洋から東はハワイやポリネシアにまで広がっていますが、ホシズナの分布は、南西諸島からオーストラリアまでとミクロネシア、メラネシアに限られるとみられています。

サンゴ礁といえば青い海と白いビーチ♪

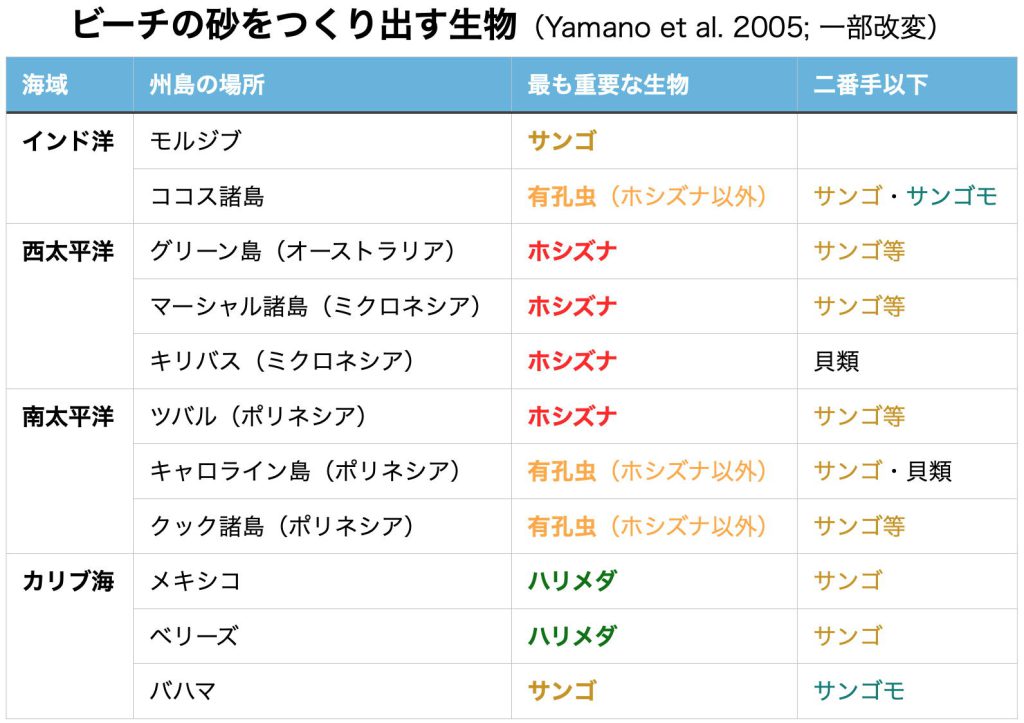

サンゴ礁の白い砂はすべて生物がつくったものです。しかしどこでも同じ種類の生物がつくっているというわけではありません。下の表を見ると、西太平洋の島のサンゴ礁では多くの場合、ホシズナ(タイヨウノスナも含む)がビーチの形成に最も重要な貢献をしていることがわかります。少し離れた南太平洋やインド洋の島々では、ホシズナやタイヨウノスナではない、別の有孔虫が主役のようです。さらに大西洋のカリブ海では、有孔虫ではなく、ハリメダやサンゴモ(いずれも炭酸カルシウムの外被をもつ海藻のなかま)がくずれてできた砂が多くなっています。

南の島のビーチを訪れたときは、足もとの砂にも目を向けて、砂を作った生物のことを思いえがいてみてください。